|

秩父鉄道行田市駅 JR熊谷駅で乗り換え2駅目 秩父鉄道は羽生から三峰口を結ぶ私鉄でSLが走ることでも知られている |

|

乗降客は土曜日のせいかまばらで、駅は閑散としていた |

|

駅前広場周辺も人はほとんど見かけません。 昨年封切られた「のぼうの城」の集客効果に陰りが出てきたかな。 JRにも行田の駅がありますが、ここからはかなり離れているようです。 |

|

忍城址とさきたま古墳の案内板があります。 |

|

駅前の目ぬき通りにはこんな子供たちの像が並んでいます。 |

|

忍城址は行田市が観光の目玉にさきたま古墳とともに目玉として力を入れているようです。 |

|

行田市役所庁舎脇から忍城へ |

|

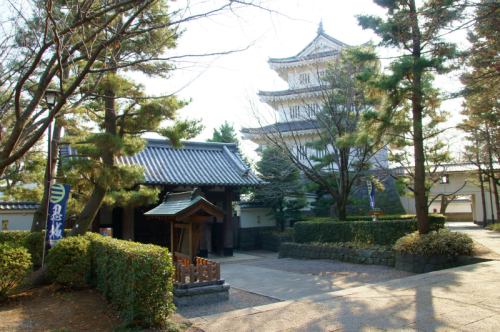

忍城 天下統一を目指す豊臣秀吉により行われた小田原城攻め。北条に従う忍城成田家は城主成田氏長が小田城に参陣する中、石田光成に率いられた二万を超える豊臣軍と相対する。 |

|

上代を務める成田長親や氏長の娘甲斐姫に率いられた家臣一同は、兵や領民合わせて二千人とともに籠城を選択した。 |

|

行田市史跡めぐりマップ |

|

昭和63年に再建された御三階櫓。館内は博物館になっているようですが、あいにく休館でした。 |

|

難攻不落の忍城は勇猛果敢な武将たちの活躍もあり、約ひと月に渡り守り続けた。 |

|

秀吉の指示により行われた水攻めにも屈せず、小田原城陥落までの間見事に耐えきったのだ。 |

|

忍城由来 |

|

その後城主の指示により忍城は開城 秀吉が唯一落とせなかった城として忍城の名は今日まで語り継がれている。 |

|

時の鐘? |

|

忍城おもてなし隊がイベントの準備をしていました。 |

|

室町時代に築城され石田軍の水攻耐えた「浮き城」ととしてしられた。。 |

|

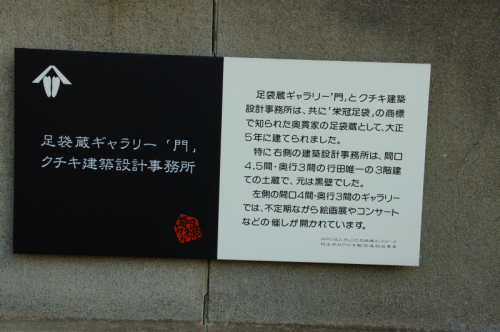

行田はかつて足袋の生産全国の80%という足袋の町で今でも面影が残っている。 |

|

足袋蔵ギャラリー |

|

蔵は今でも実用に供されている。 |

|

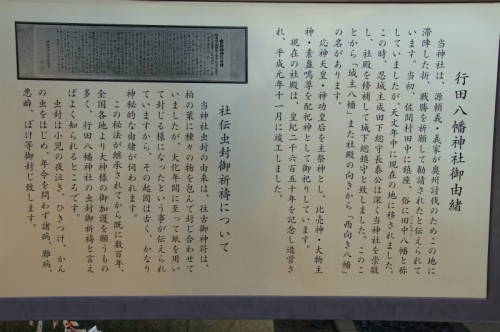

行田八幡神社 由緒 源頼義、義家が奥州討伐のためこの地に滞陣した折戦勝を祈願して勧請されたと伝えられている。 ご祭神誉田別尊(応神天皇)、気長足姫尊姫(神功皇后)外 |

|

立派な社殿です(平成元年造営) この向かい側に「田丸屋」というお蕎麦屋さんを見つけました。 古墳を見た後寄って酔って帰りました。 |

|

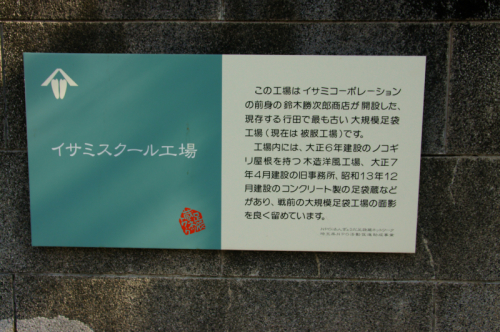

かつての大規模足袋工場(現在は被服工場になってます) |

|

大正6年建設のノコギリ屋根を持つ木造洋風工場、大正7年建設のコンクリート製の旧事務所などが敷地内にあります。 |

|

ノコギリ屋根の木造洋風工場 |

|

行田で2件残る造り酒屋の一つ川端酒造さん こちらで「桝川」純米吟醸を買ってきました。 4合1,100円でしたが、なかなか辛口で美味しかった。 |

|

歴史を感じさせます創業は江戸安政年間だそうです。 |

|

酒造石数は少なくほとんど県内で消費されていて、東京では本郷の酒屋さんで買えるそうです。(酒屋さんの名前忘れました) |

|

忍川 間もなく古墳群です。 |

|

行田市駅から歩いて30分ぐらいでしょうか、途中寄り道をしてきたので正確にはわかりませんが、さきたま古墳公園にやってきました |

|

古墳の周辺は公園として整備されています。 埼玉(さきたま)古墳群は県名発祥の地行田市大字埼玉にあり、五世紀後半から七世紀はじめころまでに造られた9基の大型古墳が群集している。 |

|

航空写真です。ここには大小の円墳一基、前方後円墳が八基残ってます。 |

|

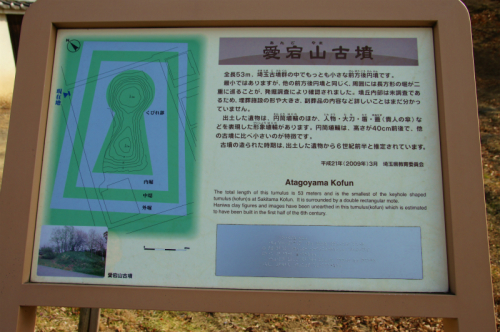

愛宕山古墳 古墳群の中では一番小さな前方後円墳 |

|

小さいながらも後方円と前方部がはっきりとわかります。 |

|

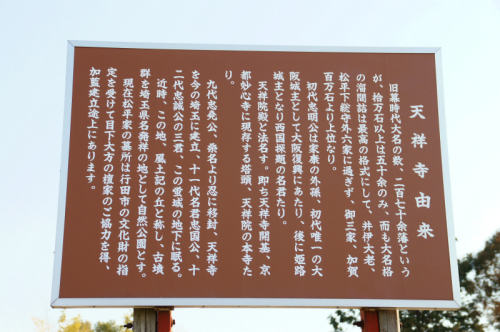

公園内にある臨済宗のお寺 天祥寺 旧幕時代の城主松平家の墓所があります。 |

|

天祥寺 大門 |

|

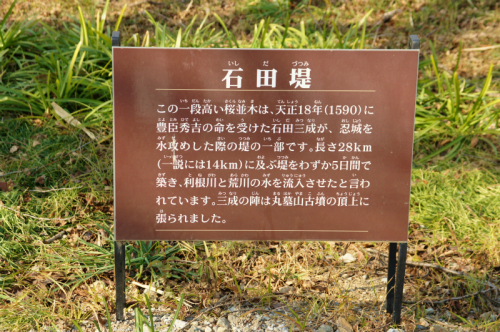

石田光成軍の忍城水攻めの際の堤が、丸墓山古墳に行くところに一部残っていました。 |

|

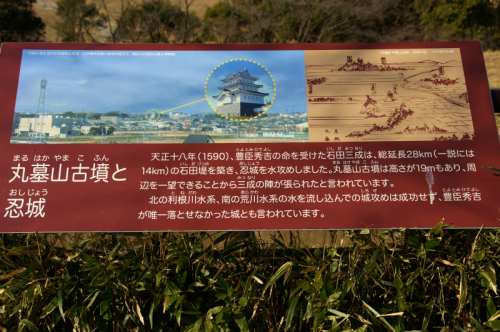

石田堤と丸墓山古墳 |

|

石田堤を歩いて丸墓山古墳へ行きます。 |

|

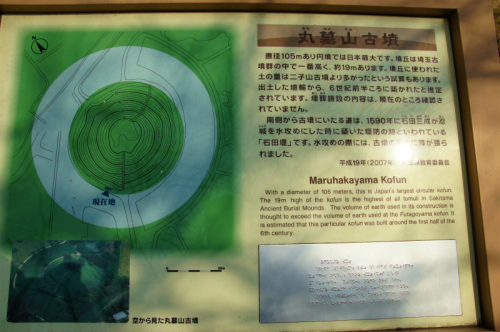

日本最大の円墳 丸墓山古墳 6世紀後半築造 |

|

墓径105メートルこの墓の墳頂に石田軍の陣が置かれた。 |

|

墓径105メートル この墓の墳頂に石田三成軍の陣が張られた。 |

|

写真を拡大すれば忍城の御三階櫓が見えるのですが。 |

|

同行者が丸墓山古墳を下りてきます、登りは結構きついです。 |

|

円墳の高さは19メートルあります。 |

|

稲荷山古墳 前方後円墳 |

|

丸墓山から稲荷山古墳が良く見えます。 |

|

稲荷山古墳の周囲は堀で囲まれていました。 |

|

全長120メートルの前方後円墳 5世紀末の築造とされています。 |

|

後円部墳頂の埋葬施設の説明 |

|

石槨 |

|

粘土槨 |

|

|

|

将軍山古墳 |

|

古墳には様々な埴輪が発掘されました。 |

|

この将軍山古墳からも多くの埋葬品が発見された。 |

|

この埋葬品は博物館に保存展示されている。 |

|

将軍山古墳 前方後円墳 |

|

これらの埴輪はレプリカです。 |

|

|

|

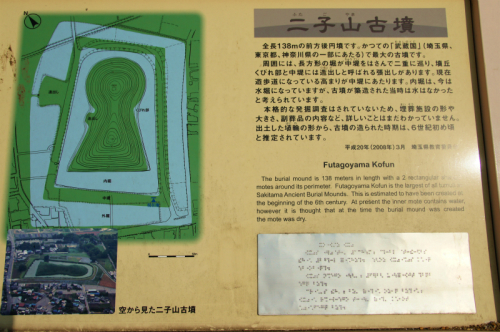

二子山古墳 二重の濠に囲まれています。 |

|

近郡の周溝は築造当時は空堀が多いそうですが、 この二子山古墳はわかりません。 |

| 現在保存改修工事中 | (ここをマウスでダブルクリックして、文章を入力してください。) |

|

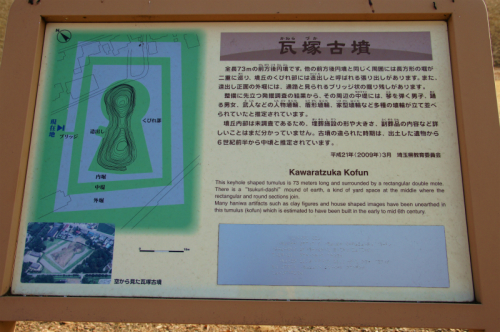

大規模古墳群を見学した後、航路を渡って 瓦塚古墳 小規模な前方後円墳 |

|

古墳の周溝に古墳へ通じる堤が |

|

さきたま史跡の博物館 国宝展示室にはさきたま古墳から出土した多くの国宝が展示されています。 馬形埴輪 |

|

古墳時代には埴輪が出現します。 |

|

人物埴輪 |

|

築造当初様々な埴輪が造られて古墳に並べられたことでしょう。 |

|

埋葬施設から発見される副葬品は馬具をはじめ多種にわたります。 |

|

これらはすべて国宝に指定されています。 年代は5世紀から6世紀の物です。 |

|

国宝 「金錯銘鉄剣」 |

|

歴史的・学術的価値から、同時に出土した他の副葬品と共に1981年に重要文化財に指定され、2年後の1983年には国宝に指定された。 鉄剣に金象嵌された文字が刻まれています。 |

|

稲荷山鉄剣銘文に記された辛亥年が471年か、531年かの議論があります。 通説では、471年獲加多支鹵大王=雄略説ですが、この通説に疑問を投げかけている人もいます |

|

目を凝らしてみると文字が読めます。 |

|

|

|

兜を着装した埴輪 |

|

家形埴輪 |

|

恒例の蕎麦屋めぐり 田丸屋さんで一杯 |

|

鳥みそ焼き 日本酒には最高です。 |

|

欲張ってかつ煮を注文 |

|

同行者が行田名物ぜりーフライのことをおかみさんに聞いたらワザワザ隣の肉屋さんから調達してくれて 御馳走になりました。 ちなみにゼリーフライトはおからのコロッケのようなものです。 この後本筋のそばをいただいたのですが、お酒がまわっていて写真を撮りそこないました。 板そばで最高に美味しかった。 行田へ行ったら、「田丸屋」さんです。 |